萦萦母爱绕心间默默心语向谁诉

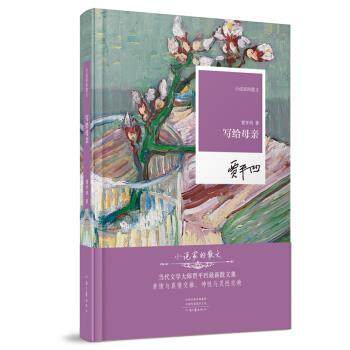

——《小说家的散文:写给母亲》书评

24计算机3(3)班 孙钰滢

《写给母亲》是作家贾平凹先生写给母亲的一篇散文,《写给母亲》这本书则是包含《写给母亲》的散文集。全书分为六辑36篇散文,《写给母亲》是辑一亲情篇中第一篇。说实话,看到这本书名,我感到非常地熟悉,忽然我才想起来是在《朗读者》这档节目上看到过,当时是演员斯琴高娃朗读过,我没有细看什么内容,就忽然切换了其他的节目。等到有时间时,我亲自读到了这本书,深有感触。

正如“人活着的时候,只是事情多,不计较白天和黑夜。人一旦死了日子就堆起来”,贾先生主要写了对母亲的怀念。这本书集中写母亲的文章有4篇,《写给母亲》《纺车声声》《贺母寿》《我不是个好儿子》,可以得到贾平凹先生对母亲的大体印象。母亲虽只是“一个没有文化的、普普通通的山地小脚女人”,但她对子女的爱却是那么深沉而无私。无论是生活中的琐碎小事,还是子女生长过程中的重要时刻,母亲都始终在身边默默付出。在这4篇散文中,我们可以看到母亲的优秀品质潜移默化地影响着作者。

第一种优秀品质是疼爱子女。母亲对4个孩子都是疼爱的。从贾先生的切身体会来看,幼年时,家庭贫困,母亲熬夜纺线是爱;在父亲担心自己拖累家庭,提出离婚时,不同意离婚,坚持在困境中抚育孩子是爱;贾先生去山里砍柴,母亲守在山口等待是爱;孩子们中了漆树毒,给孩子们用韭菜水洗脸是爱;作者写作时,母亲在一旁守着也是爱。正是因为这些爱,才“永远使儿子有亲情、有力量、有根有本”,成为儿子人生车途上的“加油站”。

第二种优秀品质是吃苦耐劳。书中写到父亲被定为“走资派”去深山“改造”,母亲带着4个孩子艰难过活。庄稼收成遇到冰雹,缺吃少穿,母亲还要为孩子们筹措学费。家里的负担很大,都压在了母亲的头上。母亲为了让我们的生活好点,什么活都干过,洗、缝、纺、浆等,针线活,夜以继日地纺线挣钱,以至于把纺车都用坏了。待到家里情况好转一些,她又买来织布机织布卖。孩子们到集市卖布,布被收缴了,她去要布,用了一夜挖通了民兵小分队部门前的排水沟,终于要回了布。

第三种优秀品质是重视文化。母亲对做校长的父亲是尊崇的,对父亲的藏书更是倍加珍惜。家里困难,贾平凹先生作为长子,想要退学回家帮忙,母亲却说:“你说这话,刀子扎妈的心。你不念书了,叫我怎么向你爸交代呀?”后来,万般无奈之下,贾先生退学了,母亲让他“把书拿回来抽空自学”。母亲的纺车坏了,他想通过把父亲藏在楼角的书卖了,但是听到了母亲的一番话,“你爸一辈子,还有什么家当?就这一堆书,他看得命样重”,才知道自己错了。当母亲好不容易从民兵小分队要来了布,立即买了语文课本,给贾平凹先生学习。正是因为母亲重视文化,让“我”坚持自学,所以国家恢复高考后,贾先生一举考上西北大学,成为了知识分子。

第四种优秀品质是感恩图报。对于帮助我们的人,母亲感恩图报。在我们家最困难的时候,隔壁刘五叔给我们送了半袋苞谷面,还给我们出了主意进山砍柴去卖,到月底时买回来了一辆新的纺车,纺线去卖,这样生活就好起来了。后来,父亲平反了,补发了二千元工资。但母亲要求父亲“将一千元交了党费,另一千元买了一担粮食,给救济过咱家的街坊四邻每家十元,剩下的五百元,借给生产队买了一台粉碎机。”,母亲宁愿每天每晚织布、纺线,眼睛渐渐不济,也要对别人感恩回报,这体现了母亲的大德大爱。

司马迁在《史记·屈原列传》中写到“父母者,人之本也。”“疾痛惨怛,未尝不呼父母也。”母亲故去之后,生前居住的房间一切摆设原封不动,贾先生还总是觉得母亲仍在身边,时有呼唤。母爱萦绕在他的生活中,他觉得母亲藏在相框后面,提醒他写作注意休息,他给母亲上一炷香,说一句“我不累”,不愿承认母亲已经离开自己。这种细致入微的描写说明了贾平凹对母亲深深的思念。

但是,三周年的日子近了,只有在坟上,他才明白:

母亲在天上,我在地下。

阴阳两隔,再也不能相见。

纵是“热泪肆流,长声哭泣”,母亲也没有办法再听他说话,他说的话也就再也没有母亲的回应了,锥心之痛,不过如此吧!